Théorie générale des Obligations

I -- introduction générale

Évolution/sources. Des théories des obligations.

Il faut savoir d'où vient le souffle, l'esprit qui anime cette matière aussi bien en France qu'au Maroc.

A. la position française

C’est de la révolution de 1789 que le Code civil tire les traits essentiels de son idéologie.

a -- négativement la laïcité

En effet le code de 1804 a été le premier à séparer l'église de l'État, en effet Napoléon a unifié ce code en trente-six lois, il est divisé en trois parties :

1e livre contient des règles de l'état civil.

2e livre concerne tout ce qui propriété et servitude.

3e livre tout ce qui concerne les contrats.

b -- positivement

Le Code civil est apparu sous le signe d'une trilogie :

-- l'égalité : l'égalité des droits entre les hommes

-- la liberté : la propriété est conçue comme une liberté.

-- la spiritualité : c'est-à-dire que l'homme est traité comme une volonté, il n'est pas considéré comme un sujet faible mais une volonté forte et éclairée.

D'où l'idée le contrat est l'égale du Code civil (la force obligatoire du contrat à voir ultérieurement)

B. la position Marocaine.

En droit marocain la source essentielle doit être cherchée dans le dahir des obligations et contrats (D.O.C) qui date du 12 août 1913, ce dahir est divisé en deux parties :

1e partie : relative à la théorie générale des obligations sous cette expression, on étudie les règles gouvernent les opérations volontaires d'échange de biens et de services (l'acte juridique), il existe également des actions involontaires (le fait juridique, responsabilité civile délictuelle).

2e partie : relative aux différents contrats, exemple : la vente, le dépôt, le mandat.

Il faut distinguer dans l'évolution du droit marocain trois périodes :

1 -- le Maroc pré colonial. : La matière étant régie par de droit public musulman est en cassuitique et en périque, ne pouvant faire face aux exigences de la période coloniale.

2 -- le Maroc colonial : les secteurs traditionnels ne pouvaient s'adapter avec le nouveau secteur économique qui était concentré entre les mains des étrangers et il fallait trouver des instruments juridiques nouveaux qui répondent à la volonté expansionniste de l'époque.

Le dahir des obligations et contrats fut élaboré en 1913 par une commission de juristes français, musulmans et tunisiens.

3 -- le Maroc indépendant : pendant les premières années de l'indépendance, le champ d'application du DOC régissait des étrangers de la loi du 26 janvier 1965 a rendu le DOC applicable devant les juridictions unifiées et a élargi le champ d'application du DOC aussi bien aux étrangers qu'aux nationaux.

L'objet de notre cour serait l'étude des règles générales notamment celles qui résultent d'un acte juridique (contrat)

Définition et classification des obligations :

-- définition : le terme obligations à plusieurs sens, en droit commercial il désigne un titre émis par une société commerciale, elle peut être employée pour désigner un devoir de respecter une décision ou prescription de l'autorité publique, en droit civil l'obligation à un double sens : le premier sens désigne une prestation due par le débiteur à son créancier, exemple dans un contrat de vente, l'acheteur à l'obligation de verser le prix , dans un sens plus large et exprime un lien de droit entre deux personnes, cela veut dire que son exécution peut être réalisée par la justice.

L'obligation comporte donc l'idée de devoir.

L'obligation suppose donc l'idée de la contrainte donc la possibilité des créanciers d'obtenir un remboursement. (Contrats d'inexécution) le droit envisage plusieurs voies publiques (dommages et intérêts, contrainte par corps, l'astreinte) et des voies privées (exception d'inexécution et/ou le droit de rétention) cet aspect de contrainte permet de distinguer l'obligation civile des autres obligations morales ou religieuses.

La classification des obligations :

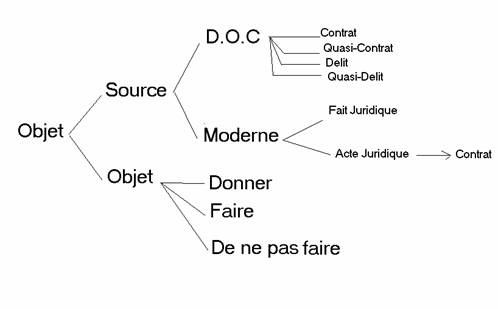

Il existe plusieurs façons de classer les obligations. On peut classer les obligations selon la source et selon l'objet (devoir travaux dirigés).

L’obligation peut être une rédaction sans conditions, l'obligation est inconditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un élément futur et incertain, l’obligation peut être une obligation à terme. L'obligation à terme veut dire : c'était un élément futur mais l'arrivée est incertaine.

Le terme ne suspend pas exécution mais il la retarde, à côté de l'obligation à terme il existe une pluralité d'obligations qu'on regroupe généralement en deux parties :

-- l'obligation de moyens.

-- obligation de résultats.

Dans l'obligation de moyens, le débiteur est tenu d'employer tous les moyens possibles en vue d'obtenir un résultat, exemple : le médecin ne s'engage pas à guérir son patient mais à faire son possibles pour le soigner.

L'obligation de résultat : le débiteur est tenu d'atteindre un résultat précis, exemple : le transporteur est tenu de transporter les passagers à bon port.

Que ce soit au niveau de obligation de moyens de obligation de résultat, et que la faut dans le premier cas est approuvée (il faut qu'elle soit prouvée par la victime).elle est présumée. Dans le deuxième cas, le débiteur ne peut pas s'exonérer (la présomption) que s'il prouve de la qu’il y a eu un cas de force majeure.

La classification moderne :

La classification moderne retient le fait juridique et l'acte juridique. L’acte juridique c'est une manifestation de volonté destinée à produire un effet juridique. L'acte juridique peut être unilatéral (une seule volonté se manifeste) exemple : une donation. L'acte peut être bilatérale (il existe une diversité de contrats) exemple : les contrats solennels (contrats de mariage) ou l'écrit est important, les contrats aléatoires (contrat d'assurance, contrats d'adhésion, crédit,... Etc.)

Les faits juridiques sont tous les faits qui ne dépendent pas de la volonté de leur auteur et qui fait naître une obligation juridique.

1e partie. L'acte juridique

Contrats : étudier la formation des contrats de quatre revient à analyser les éléments de ce contrat, une constatation s'impose, un retrouvant le contrat de un certain nombre d'éléments sans lesquels le contrat ne pourrait pas valablement se former, le droit impose des conditions de fond et de forme à fin de prévoir les risques et d'assurer la protection des contractants et de la société.

Nous allons traiter quatre mini chapitres.

Chapitre 1e : quelles sont les conditions de fond de la validité du contrat ?

Chapitre 2e : quand le contrat est-il annulé ou peut-il être annulé ?

Chapitre 3e : quelles sont les effets du contrat ?

Chapitre 4e : inexécution de contrat.

Chapitre 1e : les conditions de fond de la validité du contrat.

L'article 2 et l'article 33 du dahir des obligations et contrats stipule qu'un contrat ne peut se former valablement que si certaines conditions de fond sont réunies, en effet il faut que les parties aient voulu s'engager (problème du consentement section 1), il faut qu'ils aient la qualité de contracter (problème de capacité section 2), les parties doivent avoir un objet déterminé licite et légal (section 3) il faut que les parties ici si leurs obligations (le pourquoi)

Section 1 : le consentement

Trois problèmes se posent à ce niveau :

1 -- pourquoi le consentement doit-il exister ?

2 -- quelle forme prend-il et comment est-il exprimé ?

3-- quels sont les défauts qui sont susceptibles de porter atteinte à ce consentement et lui enlever toute valeur contractuelle (les vis, les défauts de ce consentement).

1 --. La nécessité du consentement

La théorie classique du contrat repose sur le principe de l'autonomie de la volonté qui est un principe philosophique et juridique, ce qui signifie que l'Homme est libre par essence et par conséquence il ne peut s'obliger que par sa propre volonté, et c'est cette volonté qui engendre le principe du consensualisme qui doit être exprimé et extériorisé.

2 -- La manifestation du consentement

Il ne suffirait pas que mon consentement existe, de manière abstraite il faut encore qu'il soit extériorisé, pour cela ne processus du consentement comporte trois étapes :

1e étape : l'offre

L’offre est généralement expresse, elle peut être écrite comme elle peut être orale, le fait d'exposer des objets dans une vitrine constitue une offre. Une offre peut être faite au public, elle peut être privée elle peut être assortie d'un délai ou l'offrant n'a pas le droit de se rétracter, de se délier durant cette période, l'offre peut être sans délai.

La révocation est possible après un délai raisonnable.

2e étape : l'acceptation

C’est une manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord, elle doit être l'adhésion au contenu précis de l'offre.

3e étape : le consentement

Le contrat est conclu lorsque l'offre est ferme, non équivoque précise et complète. Émanant d'un contractant est accepté d'une manière explicite non équivoque et sans réserve.

La question qui se pose c’est celle du problème du contrat entre absents.

Deux thèses se posent :

-- la thèse de l'émission : on retient le jour où la lettre est postée.

-- la thèse de la réception : tant que l'acceptation n'est pas connue, la volonté n’existe pas.

À ce jour aucune loi ne tranche cette question, les juridictions de fond adoptent l'une ou l'autre théorie.

Cette théorie a été développée dans le cas des contrats de vente qui porte sur les marchandises qui peuvent être détruites.

En conclusion : pour qu'un contrat soit valablement conclu il faut que le consentement soit intègre, c'est-à-dire non vicié.

Un consentement est considéré comme vicier lorsqu'il y a altération de la volonté dans son élément de conscience (article 39 du DOC indique que le contrat doit être annulé lorsque le consentement est donné par erreur, surpris par Dol ou extorquer par violence.

Sous-section 3 : la théorie des vices du consentement

Les articles 40, 41, 42, 43, 44,45 définissent l'erreur comme une représentation inexacte de la réalité par l'un des contractants, l'article 40 : « l'erreur de droit donne ouverture à la rescision lorsqu'elle tombe sur l'identité, l'espèce, la qualité de l'objet, cause déterminée du consentement. ».

L'appréciation de l'erreur relève du juge qui tient compte de l'expérience, de l'âge, du sexe,... Etc., certains auteurs opposent l'erreur sur la substance et les erreurs sur la personne.

-- l'erreur sur la substance est considérée comme vice du consentement, c'est-à-dire c'est l'erreur qui empêche la rencontre de deux volontés, de ce fait le contrat est entaché d'une nullité absolue, l'erreur doit être excusable et non grossière, elle est appréciée inconcreto.

L'action de rescision et prescrite dans tous les cas pour 15 ans à partir de l'acte (article 314 du DOC).

L'erreur, il faut qu'elle soit spontanée et non pas provoquée.

B. le dol

Le dol c'est des manoeuvres pour induire une personne en erreur à fin qu'elle signe (articles 52 à 56). Le dol est une escroquerie ou bien tromperie destinée à pousser une personne à conclure un contrat, le dol est provoqué donc la responsabilité civile existe puisque d'un contractant un utilise des moyens dolosifs, ce sont des artifices, des fraudes à fin d'induire le co-contractant en erreur, il existe deux éléments dans le dol, il y a l'élément moral et l'élément matériel.

Il existe le dol bonus et le dol malus dans le commerce.

La réticence dolosive (le silence) peut être considéré comme un dol bonus dans le commerce.

C. la violence

C’est pression exercée sur la volonté de l'une des partis pour la contraindre à contracter, elle est prévue dans les articles 46 à 51 du D.O.C, et se distingue de l'erreur et du dol, en effet dans l'erreur, la partie se trompe, dans le dol elle est trompée et dans la violence sa volonté n’est plus libre, il s'engage sous la contrainte, le contractant s'engage en connaissance de conséquence, son consentement est vicié dans son élément de la liberté.

Pour donner ouverture à la rescision, la violence doit être déterminante et illégitime.

Le caractère déterminant de la violence de se réfère à la gravité de la violence, en effet il faut que la violence soit de nature à faire pression sur la victime compte tenu de son âge, son activité, son niveau intellectuel,... Etc.. Non seulement les parties aient voulu s'engager, mais il faut en plus qu'ils aient la capacité de contracter.

La qualité de contracter (le qui)

La qualité est appréciée différemment, en effet si celui qui contracte pour son propre compte doit avoir la capacité de le faire et celui qui contracte pour autrui doit avoir le pouvoir de le représenter.

.

Définition de capacité : le DOC dans son article 3 ne donne pas une définition exacte et claire de la capacité, il la défini comme étant réglée par la loi qui régit le statut personne, toute personne est capable d'obliger et de s'obliger. Si elle n'en est déclarée incapable par la loi.

Paragraphe 1 : la capacité de contracter pour soi-même

L’accord de volonté qui constitue le contrat ne peut produire effet que s’il émane de personnes ayant la capacité de contracter, cette capacité est définie comme l'aptitude d'une personne à participer à des actes juridiques, cette personne est non seulement titulaire de droits mais il faut qu'elle exerce ses droits.

-- la capacité d'exercice : normalement, toute personne a le droit de contracter personnellement des actes, cependant cette capacité d'exercice peut être retirée à des personnes jugées incapables pour assurer la défense de leurs intérêts en raison de l'âge où d'une altération mentale, ces personne ne peuvent contracter que par l'intermédiaire d'un représentant légal, le mineur ne peut agir seul dans la vie juridique, en situation normale c'est le père qui est responsable de ses actes, en cas de décès du père, le tuteur sera désigné par un juge. Le code statut personnel fait une distinction du mineur à partir 15 ans, car il peut à titre d'expériences récupérer les biens pour les gérer, (le juge accorde l'autorisation même si le tuteur refuse) le code du statut personnel déclare la majorité à 18 ans et pleinement capable pour gérer ces biens. L'émancipation du mineur permettra d'accomplir des actes juridiques, toutefois, le représentant qui émancipe le mineur doit surveiller une série d'actes qui risquent d'appauvrir le patrimoine du mineur (des actes administratifs et de dispositions).

-- la capacité de jouissance : c’est l'aptitude à être sujet de droit, par conséquent l'incapacité de jouissance prive l'individu de tous ses droits ; c'est une privation du droit de contracter, c'est pourquoi toute incapacité de jouissance suppose une incapacité d'exercice, mais l'inverse n'est pas vrai, la capacité de jouissance suppose absence de la personnalité juridique. Le fondement de cette incapacité de jouissance article 8 du code pénal permet aux juridictions répressives de prononcer à l'encontre pour crime et les délits, l'interdiction d'exercer une profession, exemple le juge pénal peut condamner un banquier pour abus de confiance.

En conclusion : la sanction c'est la nullité des actes conclus par des personnes frappées d'une incapacité de jouissance.

En conclusion : la loi limite de également la capacité aux associations à fin qu'elles ne deviennent puissantes, en effet, elles ne sont autorisées à acquérir ou à acheter des biens que si ces derniers sont nécessaires à leur activité (article 6 du dahir du 15 novembre 1958).

3 -- le pourquoi

L’article 2 du DOC énumère l'objet parmi les éléments nécessaires à la validité du contrat.

L'article 57 du DOC précise que l'objet du contrat doit non seulement exister et être licite. Mais aussi déterminé et possible.

La définition de l'objet : l'objet d'une obligation c’est la prestation qui est due par le débiteur à son créancier, il peut s'agir de transfert de propriété, il peut s'agir d'accomplir un fait, ou d'inobservation d'une action, observation d'abstention, l'objet du contrat doit être défini comme une opération juridique, (gérer un contrat afin d'exploiter un terrain). Un contrat n'est valable que si l'objet existe, les parties ne peuvent jamais contracter dans le vide, cependant si la chose objet du contrat doit exister, il n'est pas nécessaire que l'objet existe au moment de la conclusion du contrat, cependant si les parties s'engagent dans des liens contractuels, concernant l'objet du contrat, cela n'est pas si facile à déterminer. Si objet du contrat porte sur des corps certains, dans ce cas le problème ne se pose pas, car par hypothèse que l'identité est déterminée en revanche lorsque l'objet du contrat porte sur des choses de genre, le degré de la détermination est variable selon l'espèce la quantité et la qualité.

-- l'espèce : elle est obligatoire au moment de la conclusion du contrat (article 58 du DOC).

-- la qualité : la qualité de la chose objet du contrat est important car les parties ont intérêt à la préciser, la précision de la qualité est déterminée en cas de conflit.

-- la quotité : il n'est pas nécessaire que la quantité de objet soit mentionnée mais qu'elles soient déterminées au moment de l'exécution du contrat, exemple : le client paie une somme d'argent déterminable par référence à une certaine quantité d'eau et d'électricité.

L'espèce la qualité et la quotité constituent la condition pour déterminer l'objet portant sur des choses de genre.

La licéité

le contrat ne peut porter que sur des choses qui sont dans le commerce, en effet la liberté contractuelle a aussi ses limites en principe d'autonomie de la volonté, en effet des individus ne peuvent contracter sur des objets qui sont hors du commerce (article 57 du DOC). Au Maroc le porc, le vin, la prostitution, la drogue sont considérés comme impure et ne peuvent faire l'objet d'un contrat.

Le contrat n'est valable que si les obligations qui en découlent sont susceptibles d'exécution article 59 du DOC : « est nulle obligation qui a pour objet d'une chose ou un fait impossible physiquement ou en vertu de la loi ». Cet article ne fait que reprendre à travers le droit français et une vieille maxime qui remonte au droit romain et selon laquelle « à l'impossible nul n'est tenu », cette impossibilité peut être matérielle ou physique (l'engagement de toucher le ciel au droit des obligations est nulle)

Le pourquoi je m'engage

Si l'objet est défini comme la prestation due par le débiteur à son créancier c'est la raison pour laquelle le débiteur et le créancier s'engagent (article 2 du DOC cite la cause comme l'élément indispensable pour l'obligation, article 52 du DOC l'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite et non avenue, la cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes moeurs, à l'ordre public ou à la loi.

La notion de la cause (le pourquoi)

la cause peut être entendue, soit dans le sens de la raison immédiate et directe de l'engagement, la deuxième signification de la cause peut être entendue comme le mobile ayant déterminé à contracter, c'est deux façons d'entendre la cause traduisent l'évolution a convenu la cause, en effet dans la théorie classique, le droit ne prenait en considération que la cause abstraite, en effet la théorie classique ne cherchait pas à savoir le pourquoi, mais juste la contrepartie de la prestation ; la théorie classique était motivée par le souci de respecter le secret contractuel. Cependant cette théorie s'est révélée inopérante et pour la moralisation de la liberté contractuelle une théorie moderne avait été proposée : la cause est entendue non pas comme le résultat escompté de l'opération, mais comme le mobile concret impulsif et déterminant qui a poussé à conclure l'opération.

La position du législateur Marocain se situe entre les deux sens, en effet le DOC sanctionne non seulement l'absence de la cause mais il insiste également sur l'obligation avec une cause illicite et nulle (les contrats ayant pour objet le corps humain sont justifiés par la théorie de la cause qui s'attache à rechercher les motifs ayant incité à la conclusion de l'opération, l'article 65 : lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite c'est à celui qui soutient que l'obligation est illicite qui doit prouver. La jurisprudence annule les contrats pour cause illicite ou immorale que dans la mesure où cette cause a été connue (ce qui pose problème de la preuve).

Chapitre 2 : les effets du contrat.

Lorsque un acte qui a été régulièrement conclu, il convient de se demander quel effet il produit à l'égard des parties et à l'égard des tiers (voir stipulation pour autrui).

Si le débiteur est tenu par l'exécution du contrat, il ne peut se dégager unilatéralement de ces obligations, la révocation ne peut se faire que par un consentement mutuel ou par la loi.

Section1 : la force obligatoire ou l'intangibilité du contrat

Article 130 du DOC : les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être révoqués de leur consentement mutuel dans les cas prévus par la loi, en effet les parties doivent exécuter les obligations qui découlent de l'acte juridique.

Le contrat constitue la loi des parties, c'est-à-dire que l'acte s'impose de la même manière de la loi de 24 4.

La force obligatoire du contrat interdit à l'une des parties de détruire unilatéralement le contrat, cependant les deux parties peuvent d'un commun accord révoquer, la révocation constitue une nouvelle convention, elle doit remplir toutes les conditions requises pour la validité du contrat, l'article 395 prévoit que la résiliation est soumise quant à la validité aux règles générales des obligations contractuelles, la force obligatoire du contrat s'impose non seulement aux parties mais également au juge qui doit respecter les obligations qui découlent de l'action, en effet il ne peut modifier les clauses (les trêves) du contrat, il doit cependant rechercher la volonté réelle, la requalification du contrat est une question de droit soumis au contrôle de la cour suprême exemple d'un contrat de vente peut être requalifié par le contrat de donation.

La révision judiciaire :

si le contrat est l'oeuvre des parties il ne peut être modifié que par les parties, les modifications du contrat par la loi est exclue, car elle bouleverse les prévisions des parties, par contre on peut réviser le contrat à la suite de modifications de la loi, c'est la révision législative. Le législateur édicte des mesures favorables aux salariés, il peut modifier les contrats en cours d'exécution. La révision législative du contrat est possible.

La révision pour imprévision

La révision du contrat est un problème très délicat comme en témoigne la diversité des solutions retenues par le droit positif, avant de préciser la solution marocaine (B.) il convient de bien situer le problème (A.).

I -- La position du problème et les thèses en présence

1 -- la position du problème

a -- les partisans de la révision

Le problème se pose lorsque l'exécution des obligations naît du contrat se trouve modifiée par des circonstances postérieurs à la conclusion du contrat, ces circonstances rendent l'exécution de l'une des parties de plus onéreuses, ces circonstances sont dues à une dévaluation de droit de la monnaie, à une hausse des prix (la construction d'un barrage entraîne une augmentation des prix et donc un bouleversement des prévisions).

Quelque soit la source des circonstances qui rend l'exécution plus onéreuse, la question qui se pose, la partie victime de l'imprévision peut-elle demander la révision de son contrat en vertu de la théorie de l’imprévision ? Cette question a suscité des partisans de la théorie et les adversaires.

La théorie de l'imprévision n'est le cas fortuit, en effet dans la théorie de l'imprévision l'exécution devient plus chère mais possible dans le cas de force majeur l'exécution devient impossible.

2 -- les thèses en présence

animés par l’idée de justice et d'équité, certains auteurs refusent de faire de supporter à l'une des parties les conséquences de modifications des circonstances qui sont arrivés ultérieurement à la conclusion du contrat, ces auteurs sont pour la révision pour imprévision.

Les auteurs qui sont pour la révision pour imprévision se basent sur des théories juridiques (l'enrichissement sans cause, la lésion, Rébus Sic Stantibus « si les choses restent à l'état »), il s'agit de justifier la révision pour imprévision par la volonté des parties, en effet en vertu d'une clause tacite selon laquelle l'engagement donné par les parties est subordonné par le maintien de des circonstances existantes au moment de la conclusion du contrat, par conséquent toute modification postérieure à la conclusion du contrat doit systématiquement autoriser soit la révision soit la résiliation. Le droit Marocain ne fait pas de l'équilibre des prestations une condition de la validité du contrat, le droit marocain ne protège pas les contractants imprudents ou imprévoyants (sous réserve de certaines dispositions légales).

b -- les adversaires de la révision.

Ils sont plus nombreux, ils invoquent à l'appui de leur thèse plusieurs arguments :

-- la force obligatoire du contrat (voir avant)

-- la sécurité du commerce juridique

-- le risque inflationniste

Les adversaires de la révision ont soutenu que chaque révision déclenche d’autres révisions.

II. -- la solution de droit marocain.

Notre droit admet la révision pour imprévision dans certains cas, en effet le DOC ne traite pas spécialement la révision pour imprévision. Les tribunaux marocains utilisent l'article 230 pour rejeter les demandes révision pour imprévision sauf dans des cas autorisés par la loi ou par une clause du contrat, en effet le caractère onéreux ne peut être invoqué par le débiteur pour se délier de ces obligations il est obligé de supporter les conséquences de l'évolution des circonstances économiques. Les rédacteurs du DOC exclu la révision du contrat sauf si la loi autorise (b), les parties ont la possibilité d’insérer dans leurs contrats des clauses d’imprévision (a).

a -- les clauses relatives à la modification du contrat

La clause d'échelle mobile prévoit la variation automatique en fonction de plusieurs indices, exemple un contrat ayant pour objet la construction d'un barrage il est stipulé que le prix initialement convenu sera automatiquement réajusté en fonction des prix des matières premières.

b -- le cas légal

Le seul cas de révision consacré par le DOC est prévu par l'article 243 relatif au paiement de l'échéance, en effet des juges peuvent en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une très grande réserve accorder des délais modéré pour le paiement de son obligation à côté de cette position prévue par la loi, il existe deux textes légaux, c'est le dahir du 5 janvier 1953 relatif à la révision périodique des prix de location et du loyer et la loi du 6/1979 qui autorise la révision périodique pour la location commerciale et industrielle.

En conclusion :

En dehors de ces cas de révision prévus par une clause du contrat ou par disposition légale, dans l'état actuel de notre droit le contractant ne peut invoquer l'imprévision pour révision du contrat.

L'inexécution du contrat.

En principe l'effet d'une obligation quelle que soit sa source est d'astreindre le débiteur à fournir la prestation qui en fait l'objet, cette exécution peut être volontaire, où forcée, c'est ce qu'on appelle l'exécution forcée ; la question qui se pose : quels sont les moyens dont dispose le créancier pour sanctionner la défaillance du débiteur ?

La force obligatoire du contrat implique des obligations réciproques, il arrive que le débiteur exécute mal son obligation.

-- la première solution est celle qui consiste à obliger le débiteur à s'exécuter en nature ou l'exécution forcée, cependant, le procédé de l'exécution forcée obéit à un certain nombre de conditions, en effet, il faut que le créancier soit muni d'un titre exécutoire (a).

-- la deuxième solution est l'exécution par équivalence (dommages et intérêts), cette exécution par équivalence existe dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle (b), le créancier peut faire sanctionner la défaillance de son débiteur en demandant au juge la résolution judiciaire.

-- enfin le créancier peut sanctionner lui-même la défaillance de son débiteur en refusant d'exécuter sa propre obligation.

L'exception d'inexécution

Qu’il s'agisse de l'exécution forcée de la résolution judiciaire de l'exception d'inexécution, le créancier doit mettre son débiteur en demeure.

La mise en demeure (la sommation)

le mot demeure vient du latin MORA (retard) dans l'exécution d'une obligation, c'est un acte juridique par lequel un créancier enjoint dans les formes légales son débiteur d'exécuter son obligation, c'est une sommation par acte huissiers permettant au créancier à réclamer à compter de sa date des dommages et intérêts de retard.

La question que l'on se pose, faut-il engager la responsabilité civile du débiteur, lui rappeler son obligation en lui demandant de l'exécuter en le mettant en demeure ?

Il existe deux réponses à ce niveau, la première réponse est en faveur de la mise en demeure, les tenants de cette thèse exigent que le créancier adresse un avertissement à son débiteur avant de procéder à l’exécution forcée.

Le droit français admet que le créancier qui ne l’exige pas expressément est implicitement d’accord pour leur consentir un délai, cette thèse est favorable aux débiteurs.

La deuxième solution existe chez les anglais et les suisses, elle n'exige pas la mise en demeure, le débiteur connaissant la date à laquelle il doit exécuter, n'a pas besoin que l'on lui rappelle et si il n'exécute pas son obligation, il est en demeure de pleine loi.

La position du DOC en la matière est ambiguë, le DOC distingue selon qu'un terme a été fixé ou non pour son exécution.

*si le terme est fixé, c'est l'article 255 du DOC le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme.

*si le terme n'est pas fixé : « si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle, elle peut être par écrit, résultée d'un télégramme, d'une lettre recommandée, citation en justice. »

Les effets de la mise en demeure ce sont les intérêts dus par le débiteur en raison de son retard (intérêts moratoires), la mise en demeure une fois déclenchée, l'exécution forcée peut se déclencher, cependant l'exécution n'est pas toujours possible.

La distinction entre l'obligation de verser une somme d'argent ne se pose pas à ce niveau puisque le créancier peut s'adresser à la justice pour saisir les biens de son débiteur et les faire vendre, l'obligation de livrer un corps certain, le créancier peut faire appel à la force publique.

Lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire ou ne pas faire, la question est délicate, en effet l'exécution forcée suppose une contrainte directe sur le débiteur.

C'est pour cela que le DOC dans son article 261, l'obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution, si l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut s'adresser au juge pour obtenir l'autorisation de faire exécuter la prestation aux frais du débiteur.

Quels sont alors les moyens qui conduisent à l'exécution forcée ?

Il existe des moyens d'intimidation (publique), exemple : l'astreinte, lorsque le juge condamne une personne à se libérer de son obligation contractuelle, il peut assortir son injonction d'une astreinte ; la menace de sanctions pénales ; la contrainte par corps, c'est un droit pour le créancier de faire emprisonner son débiteur défaillant, en effet le créancier devient juge puisque l'article 680 du code de la procédure pénale Lui donne ce droit, il peut également le libérer « le circulaire du ministre de la justice avril 2003 relatif à l'application de la contrainte par corps pour les dettes contractuelles devaient mettre fin aux abus, la contrainte par corps, une institution injuste, ne s'applique qu'aux dettes publiques ; à côté de ce procédé d'intimidation, il existe des procédés d'exécution, il s'agit des saisies d'exécution, c'est-à-dire la saisie des biens mobiliers ou immobiliers des créanciers seront remboursés proportionnellement à leur créance.

La saisie conservatrice : c'est une mesure destinée à conserver le patrimoine du débiteur en empêchant de la faire sortir.

La saisie arrêt : (dommages et intérêts)

B. l'exécution par équivalence

le DOC réglemente séparément la responsabilité qui découle d'un délit (responsabilité délictuelle article 77) et celle qui résulte d'inexécution d'une obligation article 261 du DOC, ces deux responsabilités constituent les deux volets de la responsabilité civile ; la responsabilité contractuelle trouve sa source dans le contrat, elle ne joue contre les deux parties, elle ne peut résulter que d'une inexécution. Elle apparaît comme un régime d'exception par rapport à la responsabilité délictuelle, quand l'une de ces deux conditions n'existe pas, nous sommes dans le régime délictuel.

Les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle

I -- dommages (préjudice)

le dommage peut être matériel au moral, il doit être certain, en effet régime ne pas accorder une réparation pour dommage incertain, il faut qu'il soit actuel, il peut être futur si il revenait un caractère de certitude incontestable.

II -- la faute

L’étude de la faute en matière de responsabilité contractuelle soulève une question, en effet, on se pose la question suivante :

L’inexécution doit être fautive pour être source de responsabilité ?

Si la réponse affirmative, le créancier insatisfait ne peut obtenir réparation qu'en prouvant la faute, en revanche si la réponse est négative le créancier n'a pas à prouver la faute du débiteur car ce dernier est présumé fautif, sauf cas de force majeure (article 268), cette interprétation n'est valable que quand il s'agit d'une obligation de résultat, des obligations de moyens, c'est le créancier qui droit apporte la preuve de la faute.

III -- le lien de causalité

L’inexécution n'est génératrice de responsabilité que dans la mesure qu'elle a un lien direct avec le dommage subi, le lien de causalité ne peut être générateur de responsabilité que si il est prédominant même si le dommage a été provoqué par plusieurs fautes, le rôle du juge est très important à ce niveau, puisqu'il est seul à faire le tri pour déterminer et évaluer les dommages et intérêts alloués dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle.

L'exception d'inexécution

C’est un moyen de défense du cocontractant lui permettant par une simple attitude passive et sans recours au juge d'exercer une pression sur le débiteur défaillant à fin de l'emmener à exécuter son obligation.

En droit français il n'existe pas de texte qui réglemente cette institution, il existe cependant quelques textes relatifs à des contrats spéciaux.

En droit marocain, l'exception d'inexécution et consacrée par l'article 235, cependant l'exception d'inexécution suppose la réunion de certaines conditions (B.) si il est nécessaire de les connaître il faut préciser ces effets (C.) ainsi que son fondement (A.)

A -- les fondements de l'institution

le droit de refuser de fournir la prestation en réplique à une attitude semblable de son débiteur peut s'expliquer par le recours à la théorie de la…………….., en effet si l'une des parties n'exécute pas sa propre obligation, l'exécution de celle-ci n'a plus de cause, on a fondé encore l'exception d'inexécution sur la volonté présumée des parties (on présume que l'exécution sera simultanée).

L'exception d'inexécution ne doit pas être confondue avec la résolution conventionnelle qui entraîne la disparition du contrat et l'exception d'inexécution entraîne une simple paralysie provisoire.

B -- les conditions de l'exception d'inexécution

L’article 235 du DOC précise que l'exception d'inexécution joue dans les contrats bilatéraux, l'exception d'inexécution s'applique aux obligations de faire ou ne pas faire est aussi de donner, exemple : l'architecte peut refuser le paiement du prix en cas de refus du vendeur de procéder à l'accomplissement nécessaire...

L'interdépendance des obligations, il faut donc que les deux obligations dérivent d'un même contrat, il faut qu'il y ait un différend d'exécution.

L'exception d'inexécution doit-elle être fautive ? La réponse est négative, qu'elle résulte de la faute du débiteur ou d'un cas de force majeure, l'inexécution ouvre la possibilité d'invoquer l'exception d'inexécution.

C -- les effets de cette exception d'inexécution

Elle entraîne une paralysie avec suspension de l'exécution.

D -- la résolution judiciaire

L’article 259 stipule que lorsque l'un des deux cocontractants n'exécute pas son obligation, le créancier peut reprendre sa liberté en demandant la résolution judiciaire. Celui qui n'a pas tenu son obligation sera sanctionné. La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais elle doit être prononcée par la justice.

Chapitre 3 : la théorie des nullités

L’annulation est une sanction qui prive le contrat de son efficacité. L'annulation n'est pas l'inopposabilité, exemple : un contrat annulé le produit aucun effet entre les parties ni à l'égard des tiers, le contrat frappé d'inopposabilité reste valable entre les parties, ce n'est pas la résiliation, l'annulation sanction une irrégularité commise lors de la formation du contrat ; la résolution concerne un contrat régulièrement formé et qui sera détruit par un événement postérieur (cas de force majeure), cependant dans les deux cas le contrat annulé aura un effet rétroactif, l'annulation n'est pas la caducité, celle-ci provient d'un événement postérieur à la conclusion d'un contrat, l'annulation trouve sa source au moment de la naissance du contrat, l'annulation efface le contrat avec effet rétroactif, la caducité n'a pas d'effet rétroactif, l'acte juridique de produira ces effets que dans l'avenir, l'annulation ce n'est pas suspension, l'annulation fait disparaître le contrat, alors que la suspension ne fait que le geler, le contrat peut reprendre son existence par la suite, cette technique est utilisée notamment en matière de droit de travail, à travers ces précisions nous verront dans une section 1 les domaines respectifs de la nullité et de la rescision, dans une section 2 les conditions de sa mise en oeuvre et les effets de l'annulation dans une section 3.

Section 1 : les domaines respectifs de la nullité et de la rescision

Les rédacteurs du DOC ont fait la distinction entre la nullité et la rescision.

En effet la nullité et consacrée par l'article 300 à 310 du DOC. La nullité sanctionne la violation des règles protectrices de « l'intérêt général », exemple : sont frappés de nullité des contrats dans lesquelles la cause ou l'objet sont illicites.

La rescision est traitée dans l'article 311 à 318, elle sanctionne le contrat conclu en violation des règles protectrices de l'intérêt privé, ces règles peuvent être relatives à l'intégrité du consentement et l'incapacité.

On peut dire que le DOC délimite la nullité de la rescision et cette délimitation est fondée sur l'importance de la règle fondée.

Le droit français fait la distinction entre la nullité relative et à la nullité absolue, mais aujourd'hui la jurisprudence présente un nouveau fondement qui est lié à l'intérêt général ou privé.

Le droit français distingue la nullité relative quand il y a un vice dans le contrat, de la nullité absolue quand il y a absence de l'objet ou de la cause.

Section 2 : la mise en oeuvre de la nullité

Normalement l'annulation du contrat est une sanction judiciaire, c'est une déclaration par le tribunal que l'acte est nul.

ØQuels sont les moyens pour annuler le contrat ?

Il n'y a pas de distinction à faire entre nullité rescision, l'une et l'autre peuvent être invoquées aussi bien par la voie d'action de que par la voie d’exception.

La voie d'action : l'acte ou le contrat est déjà exécuté, de cette hypothèse celui qui veut obtenir l’anéantissement du contrat prend l'initiative et demande au juge de constater qu'il manque un élément de sa validité, quant à la voie d'exception, le contrat n'est pas encore exécuté, le défendeur peut se rejeter la demande de l'exécution en invoquant la nullité de la rescision, on dit qu'il soulève l'exception de nullité.

ØQui doit (peut soulever) mettre en oeuvre la nullité ou la rescision ?

Pour ce qui est de la nullité absolue, comme la nullité est destinée à faire disparaître un acte contraire à l'ordre public, il est normal qu'elle soit ouverte à toute personne intéressée.

L'intéressé et celui qui doit justifier d'un intérêt juridiquement protégé (contrat de bail,...)

Généralement ce sont les parties qui peuvent convoquer la nullité afin de faire disparaître un acte juridique contraire à l'ordre public. Exemple : les héritiers, les ayants cause ; leur propre situation dépend de l'efficacité du contrat conclu.

Les créanciers…………….. ce sont les créanciers du vendeur qui peuvent invoquer la nullité pour protéger leurs droits et réintégrer la chose vendue dans le patrimoine de leur débiteur est augmenté la chance de se faire rembourser (l'action oblique) le juge peut soulever d'office la nullité si la personne habilitée à invoquer ne fait pas.

Le ministère public en la personne du procureur du roi et dont le rôle est de veiller sur l'ordre public peut soulever la nullité absolue.

La rescision est destinée à sanctionner l'inobservation des règles protectrices de l'intérêt privé et donc et le peut être invoqué que par ce dont la protection est recherchée par la règle juridique.

Aussi, la décision pour cause d'erreur, de dol, violence ne peut être invoquée que par la victime et ces héritiers (article 313)

Elle ne peut être soulevée ni par le ministère public ni par le juge.

Section 3 : les effets de l'annulation

ØL'action de l'annulation doit-elle être totale ou partielle ?

Remarquons d'abord de cette question ne se pose pas si la totalité du contrat est viciée, le problème se pose lorsque seule une clause du contrat est viciée, l'annulation de la clause du contrat doit-elle entraîner celle de son contrat ?

En France, le Code civil n'a pas abordé directement cette question, mais les tribunaux français ne prononcent annulation de la totalité du contrat que dans la mesure où il relève de la clause du vice est déterminante.

Au Maroc, le DOC a consacré à cette question dans son article 308 : la nullité des parties de obligation annule obligation pour le tout à moins que celle-ci puisse continuer comme un contrat distinct.

En principe, pour le DOC l'annulation d'une partie du contrat entraîne l'annulation totale sauve si le contrat arrive à substituer indépendamment la clause atteinte.

En matière de responsabilité, l'entrepreneur qui insère dans le contrat une clause limitant sa responsabilité, la clause est nul mais le contrat reste valable.

Section 4 : les effets du contrat

En principe l'annulation contre un anéantissement du contrat, et de la situation crée en violation de la règle de droit, qu'elle en principe pour effet d'effacer le contrat (contrairement à l'inexistence du contrat). L'annulation du contrat efface l'acte pour l'avenir, en effet des prestations promises ne peut plus être exigées, en ce qui concerne le passer, les parties seront remises dans la situation qui a été la leur avant la conclusion du contrat, autrement dit l'annulation entraîne la destitution réciproque (article 316 du DOC), ne se droit de restitution présente des tempéraments, en effet le droit de restitution joue-t-il quand il s'agit des contrats annulés pour cause contraire à la loi ? Contraire à notre public et aux bonnes moeurs ?

La réponse apportée à cette question par le DOC présente une certaine originalité par rapport à celle de droit français et musulman ?

En droit français « nul ne peut invoquer sa propre turpitude », le droit français a interdit pendant longtemps la restitution réciproque, en effet ce qui a été payé pour cause contraire à la loi, à l'ordre public et à la morale ne peut être restitué, ce pendant cette règle peut aboutir à une injustice, la partie qui n'a pas exécuté sa prestation mais a reçu celle d'un autre qui n'est pas donné à la restituer, cet adage à une action préventive et ce en raison du risque que celui qu'il a accompli sa prestation, en principe cette règle s'applique qu'aux contrats immoraux et non pas aux contrats illicites.

En droit musulman, les juristes musulmans contrat de la problème de la restitution des prestations dans le cadre d'un contrat nul pour cause illicite, à propos notamment de la vente du vin et des pâturages de porc, conclu entre musulman et un non musulman, dans ce cas la restitution du prix se fait au profit des pauvres.

Les rédacteurs du DOC tôt en rejetant la règle de la position française n'ont pas adopté la solution du droit musulman, ils ont tout simplement permis la restitution de ce qui a été payé pour cause contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs (article 72 du DOC). Cependant pour diverses considérations la restitution se trouve exclue, par l'impossibilité de la retraite de la solution (équilibre antérieur) lorsque par exemple dans un contrat de vente ou la chose vendue a péris entre la conclusion du contrat que le moment d'annulation, si la chose a péris pas un cas de force majeure seul le vendeur restituera le prix de la chose, en effet la chose est restée la propriété du vendeur est a péris a ses risques, en revanche si la chose a péris par le fait de l'acheteur, celui-ci doit indemniser le vendeur.

Dans les contrats successifs, la restitution se trouve limitée en considération de l'intérêt de l'une des parties.

En ce qui concerne l'incapable, la restitution se trouve également écartée par l'article 66 du DOC. L'article 103 du DOC qui autorise le possesseur de bonne foi qui (c'est celui qui possède en vertu d'un titre dont il ignore les vices) à garder les revenus, les jouets de la chose perçue entre rabats de la possession et celle de l'assignation. Si il est de mauvaise foi, il commet un délit ou un quasi-délit (article 101)

L'extinction de la restitution

la prescription n'est pas de l'action, et laisse subsister la possibilité d'invoquer l'exception de nullité, la prescription est prévue par l'article 371 du DOC, la prescription doit être invoquée par celui qui a intérêt, en principe, l'action en nullité s'éteint par l'écoulement de quinze ans, toutes actions naissant d'une obligation sont prescrites par 15 ans saufs exceptions déterminée par la loi, ce principe pas pour objet de faire cesser rapidement les incertitudes sur la validité du contrat. L'article 311 : l'action en rescision se prescrit par un acte et ces prescriptions n'a lieu contre ceux qui ont été partis à l'acte.